能量密度是什麼?從巧克力到火箭,看懂能源選擇的邏輯

吳明勳 副教授

國立成功大學機械工程學系

當我們談到能源時,往往關注它的來源:太陽、風、水、煤、油或氫。但一種能源是否實用,背後其實還有一個容易被忽略的指標 – 能源載體的能量密度(Energy Density)。這過聽起來有些技術性的名詞,卻主導了從手機電池到汽車引擎,從飛機到火箭所使用的能源選擇。

試想你今天要登山,準備一整天的食物。你會帶上一大袋蔬菜,還是幾包巧克力和堅果?如果你不想增加背包的大小與重量,大概會選後者。這正是「能量密度」概念的日常體現。蔬菜水分多、熱量低,雖然健康,卻佔空間又不耐餓。巧克力和堅果體積小、重量輕,卻能提供大量熱量,是登山客的理想食物。能源也是一樣,同樣重量或體積,誰能提供更多能量,往往是關鍵的實用性準則。

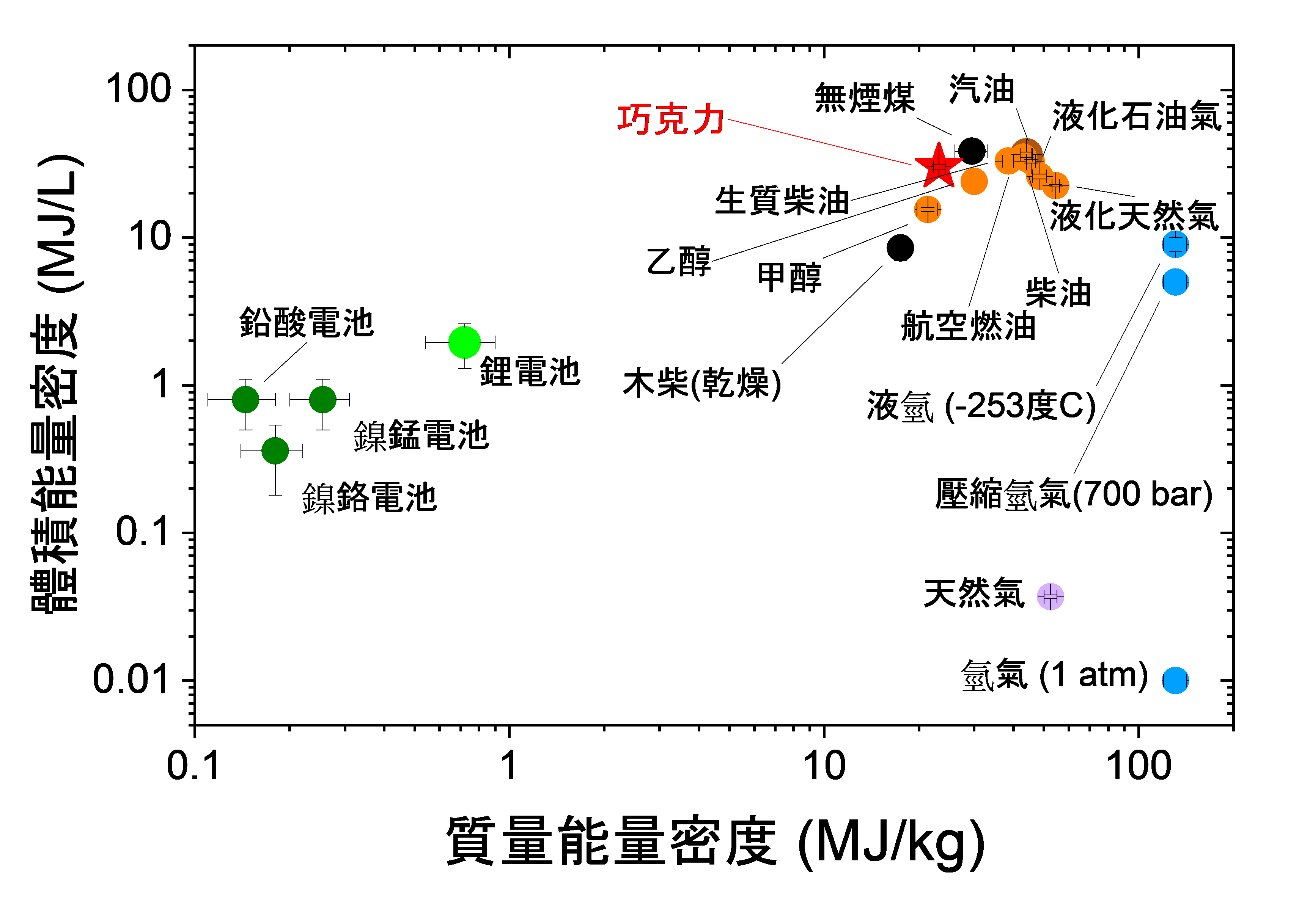

從物理定義來說,能量密度有兩種常見形式:質量能量密度(每公斤能提供多少百萬焦耳能量,MJ/kg)和體積能量密度(每公升提供多少百萬焦耳能量,MJ/L)。對飛機這種對重量極度敏感的交通工具而言,質量能量密度至關重要。而對汽車或儲能設備這類空間有限的系統來說,體積能量密度也同樣重要。

讓我們來看看一張能量密度的對數圖。在這張圖中,橫軸是質量密度,縱軸是體積密度,不同能源宛如散佈在銀河的星辰。傳統燃料像汽油,質量與體積密度皆高,是使用廣泛的高效燃料。液態氫的體積密度偏低,需極低溫儲存,但質量密度極高甚至超越汽油,通常用於火箭推進。鋰電池則落在左下角,兩種密度皆相對偏低。而巧克力出乎意料地位鋰電池之上,可說是熱量極高的「食物能源」。不過別高興太早,人體的能量轉換效率只有約 20%,而鋰電池供電轉換效率可高達 90%。這也提醒我們,能源密度固然重要,但轉換效率與用途適配性也同樣關鍵。

整體而言,液態與固態燃料通常有較佳的能量密度,集中於能量密度圖右上角。氣態燃料因密度低,體積能量密度明顯受限。而現今電池的能量密度則偏低,分布於能量密度圖左下角。這樣的差異,直接影響了能源的應用場景。飛機若使用鋰電池取代航空燃油,即使裝滿整架機身,其儲能仍不及傳統油箱的一半。因此,目前飛機依舊倚賴高能量密度的航空燃油,未來則有望轉向能量密度相當但碳排更低的永續航空燃料(SAF)或液態氫。

在地面上,電動車的限制則沒那麼嚴苛。雖然鋰電池的密度遠不如燃油,但車輛可以容納較大的電池組,技術上也較易控溫與充電,因此逐漸普及。至於超級電容雖然能瞬間釋放大量能量,卻因儲能能力太低,僅適合用在煞車回收或瞬間啟動等場景。手機與筆電廣泛使用鋰電池,是因為它穩定、可重複充電、模組化,即使密度不高,仍能滿足小型電子裝置的能源需求。

高能量密度往往伴隨高反應活性與潛在風險,要兼顧安全、效率、成本與壽命,始終是工程設計的挑戰。我們尚未找到同時兼顧所有優點的「完美能源」,因此現實中多種能源形式並存,依照不同應用場景做出合適配置,是更務實的選擇。

參考文獻:

[1] Efficiency of the Human Body – Body Physics: Motion to Metabolism: https://openoregon.pressbooks.pub/bodyphysics/chapter/human-metabolism/#footnote-1067-1